小児・乳児の救命手順、小児一次救命処置(PBLS)

【特に乳児の保護者様へ】

成人に対する一次救命処置(BLS:Basic Life Support)と、乳児に対する一次救命、小児一次救命処置(PBLS:Pediatric Basic Life Support)では、異なる点がいくつかあります。一般市民は成人も小児も同じ方法で救命処置を行うことを推奨するようになりましたが、成人、小児では最適な救命手順に差異があります。

当記事では、2023年現在、最新のガイドラインである2020の内容を踏まえながら説明しています。もし、あなたが小さなお子様の保護者なら、是非おさえておいてください。

1.はじめに

ガイドライン2005までは、成人と小児において救命のガイドラインに多くの差異がありましたが、ガイドライン2010から救急蘇生法の簡素化が重視され、一般人が小児に心肺蘇生をする場合には、成人と小児の違いを気にしなくていいように工夫されています。

一般人が小児に心肺蘇生を行う時は、成人と共通の一次救命処置の手順に従えばよいので、そのように覚えておいていただけたらと思います。

1-1.特に保護者様に知っていただきたい内容です

もともとは救命のガイドラインに差異があったように、成人に最適な方法、小児に最適な方法には違いがあります。そのため、一般人のうち小児に関わることが多い人(保育士、幼稚園・小学校・中学校教職員、ライフセイバー、スポーツ指導員など)や保護者様は、小児一次救命処置のガイドラインを学ぶことが望まれています。当記事は、そういった方々のためのものです。

保育士やライフセイバーなど、専門の仕事をしている人は職場などで学ぶことも多いと思いますが、保護者様はなかなか知る機会が無いのではないかと思います。当記事がお役に立てればと思っています。

1-2.成人と小児の救命手順を統合した背景

ガイドラインを簡素化し、成人と小児の手順を統合した背景には、下に書くように、一次救命にかかわる「何か」を実施することで救命率があがるという背景があります。子供のための心肺蘇生法を知らなくても、成人の心肺蘇生法を知っている多くの市民が子供の心肺蘇生を実施すれば子供の救命率もあがる、という期待があります。

そのため、あなたが上記の小児に関わることが多い人ではなければ、しいてこの手順を覚える必要はないともいえますし、救命手順の普及のため、簡素化統一化が重要でもあります。

最新の手順確認は「JRC蘇生ガイドライン2020の心肺蘇生手順【一次救命処置】」をご覧ください。

1-3.心肺蘇生を行う時の心持ち

心肺蘇生の手順は正しく行われるに越したことはないですが、全部が正しく思い出せなくても、思い出せた少しの「何か」を行うことで救命率が改善するといわれています。胸骨圧迫だけでも、人工呼吸だけでも、実施すれば効果があがるといわれています。一番よくないのは「何もしないこと」だとされているので、傷病者を見つけた際は、勇気をだして、思い出した救命法の「何か」を実施するようにして下さい。

2.乳児・小児の胸骨圧迫

乳児・小児の胸骨圧迫(心臓マッサージ)は、成人と異なります。成人では、胸を押す深さが約5cm(6cmを超えない)ですが、乳児・小児の場合は、胸の厚さの約1/3の深さで胸を圧迫します。

胸骨圧迫のやり方については、次の項目で主に乳児への胸骨圧迫方法を説明します。

3.乳児(1歳未満の子ども)への胸骨圧迫

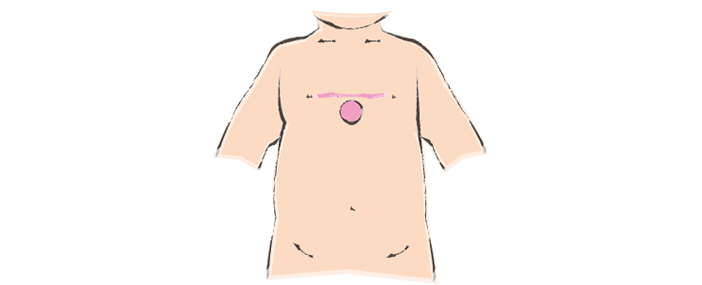

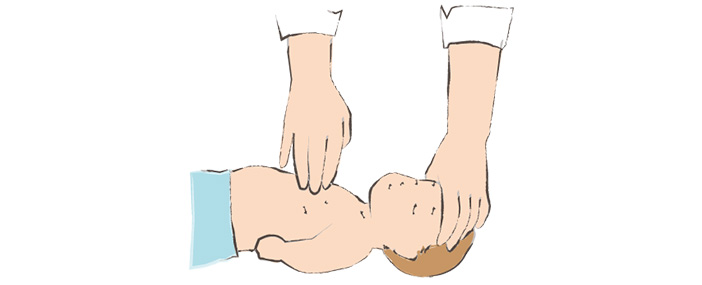

乳児は成人と体型が違うため、胸骨圧迫の位置も若干成人とずれるので、覚えておいてください。乳児の場合は、両乳頭を結ぶ線の少し足側を目安とする胸の真ん中が、胸骨圧迫を行う場所です。

また手のひらの付け根で押すのではなく、中指と薬指の2本指で押します。

押す深さは、成人の場合は約5cmですが、乳児の場合は、胸の厚みの1/3を目安として圧迫します。圧迫のテンポは、成人・小児と同じく1分間に少なくとも100〜120回の速いテンポです。胸骨圧迫の中断は最小限にできるよう注意して行って下さい。

小児の場合は、片手または両手で圧迫します。

4.乳児(1歳未満の子ども)の気道異物への対応

子供の場合は、心筋梗塞のように心臓が原因で心停止する割合に比べ、のどに何かをつまらせて窒息する、といったように、呼吸が原因で心停止が起こるケースが多いです。窒息だと判断した場合、直ちに119番通報を誰かに依頼するか自分で行い、窒息救助の対応をします。

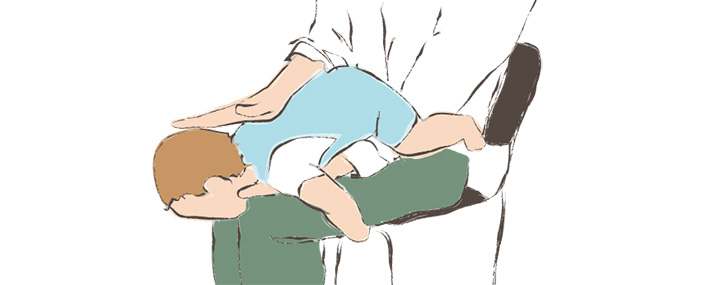

反応がある間は、頭部を下げて「背部叩打」と「胸部突き上げ」を行います。乳児の場合は、成人と違って、「腹部突き上げ法」は行いません。

数回ずつの背部叩打と胸部突き上げを交互に行います。異物がとれるか、反応がなくなるまで続けます。

※ 窒息のサイン

迅速な対応を行うには、まず窒息に気がつくことが重要です。

乳児の場合、苦しそうで顔色が悪い・泣き声などの声が出ない場合は、気道異物による窒息を疑います。

成人・小児は、気道異物により窒息を起こすと、顔色が悪い・苦しそう・声が出せない・息ができない の他に、親指と人差し指で喉をつかむ仕草をすることがあります(「チョークサイン」と呼ばれる窒息のサイン)。

4-1.背部叩打

背部叩打は、下の図のように行います。まず片方の手で乳児の顎をしっかり持ち、その腕に乳児の胸と腹をのせて頭が下がる状態でうつぶせにします。そしてもう一方の手のひらの根本の部分で背中を数回連続して力強く叩きます。

4-2.胸部突き上げ

胸部突き上げは、下の図のように行います。まず片方の腕に乳児の背中を乗せ、手のひら全体で頭の後ろをしっかり持ち、頭が下がる状態で仰向けにします。そしてもう一方の手の指2本で、胸の真ん中を力強く数回連続して圧迫します。

これは、上で書いた乳児用の胸骨圧迫の要領です。乳児を腕にのせて胸骨圧迫を行う要領で行って下さい。

反応がなくなった場合は、乳児を床や畳など硬い所に下ろし、心停止に対して行う心肺蘇生の手順を開始します。

途中で異物が見えた場合は、異物を取り除いてください。ただし異物が見えない場合には闇雲に口の中に手を入れ、異物を探すことはしないで下さい。また異物を探すために胸骨圧迫を長く中断しないで下さい。

注意点:

- 異物が見えない場合は闇雲に口の中に指をいれて取ろうとしない。

- 異物を探すため、長く胸骨圧迫を中断しない。

5.未就学児用の電極パッドの使い方

AEDには大きく2種類あります。1つは、小学生〜大人用の電極パッドと未就学時用の電極パッドがあり、使用する対象によって装着するパッドを変えるタイプのものです。もう1つは、AED本体にモードを切り替えるスイッチがついていて、小学生〜大人モードか未就学時用モードを選び、同じ電極パッドで使用するものです。

乳児を含む未就学児(小学校入学前)へは、未就学時用モードまたは未就学時用パッドを使用してください。

以前は電極パッドを変えて使うものが主流でしたが、現在は切り替えモードで使用するものが主流になってきています。それぞれについて説明していきます。

補足:「小学生~大人・未就学児」という名称と、ガイドライン2015(従来)の「成人・小児」の名称があり、当面は名称が併存すると思われます。

小学生〜大人

| ガイドライン2020 | ガイドライン2015(従来) | |

|---|---|---|

| 電極パッドの表記 | 小学生~大人用電極パッド | 成人用電極パッド |

| モード切替の表記 | 小学生~大人モード | 成人用モード |

未就学児(小学校入学前)

| ガイドライン2020 | ガイドライン2015(従来) | |

|---|---|---|

| 電極パッドの表記 | 未就学児用電極パッド | 小児用電極パッド |

| モード切替の表記 | 未就学児用モード | 小児用モード |

5-1.未就学時用の電極パッドを使う手順

小学生〜大人・未就学児で電極パッドを変えるタイプのAEDが到着したら、未就学児用の電極パッドを探します。

未就学児用の電極パッドは、電気ショックを弱めるためにパッドのケーブル部分に抵抗がついています。そのため、梱包は成人用の電極パッドより大きいことが多いです。梱包に「未就学児用」と記載があるはずなので、確認して選択してください。

電極パッドに貼り付け位置の絵が描かれていることが多いので、それを参考にして貼って下さい。基本的には右肩と左わき腹です。未就学児用パッドは、パッド部分が小学生〜大人用と比較して小さく作られているので、その位置に貼ることができる場合が多いと思われます。

ただしパッドが重なり合ってはいけないので、その位置に貼るとパッドが接触してしまう場合は、胸と背中に貼ってください。2枚の電極パッドが心臓をはさむ位置に来ることが重要です。

詳しくは当ブログの別記事、「AEDの使い方を、図を交えて丁寧に紹介。小児の場合の相違点も。」で説明しています。併せてご確認下さい。

5-2.未就学児用モードがある場合の手順

小学生〜大人・未就学児のモード切替式のAEDが到着した場合は、AEDを未就学児用モードに切り替えます。スイッチで切り替えるタイプと、未就学児用キーを挿すタイプがあります。

このタイプのAEDの場合は、小学生〜大人に使用するのと同じ電極パッドを使用します。未就学児用の電極パッドよりサイズが大きいので、電極パッド同士が触れ合わないように配慮してください。5-1で書いたように、触れ合ってしまう場合は胸と背中に電極パッドを貼ってAEDを使用します。

5-3.未就学児用の電極パッドも未就学児用モードも無い場合の対処

小学生〜大人・未就学児のモード切替式のAEDでは無いAEDで、未就学児パッドが無い場合は、小学生〜大人用の電極パッドを使用して下さい。

オーソドックスなところだと、小学生〜大人用では150Jの電気ショックを与え、未就学児用では50Jの電気ショックを与えます。エネルギー量が、小学生〜大人に対して未就学児は1/3程に設計されています。これは体へのダメージを配慮してのことですが、AEDを使用しなくてはいけない状態では電気ショックをしなければ助かりません。この場合は小学生〜大人用パッドを使用してください。

注意点:

小学生〜大人に対して未就学児用パッドや未就学児用モードで電気ショックを行うとエネルギーが不足していて効果が得られない可能性が高いため、小学生〜大人には未就学児用を使用してはいけません。

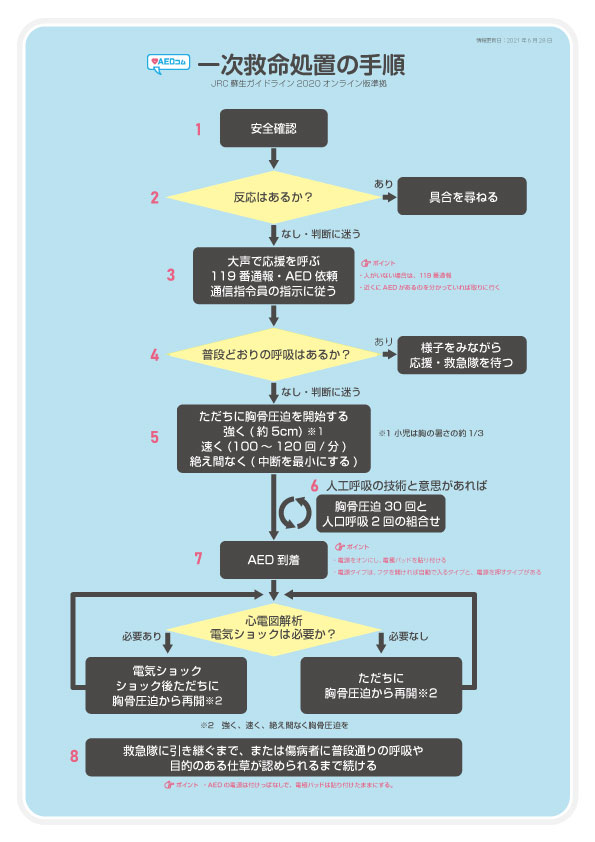

6.一次救命処置のフローチャート

一次救命処置の手順を、JRC蘇生ガイドライン2020からフローチャートの形でまとめています。

※JRC蘇生ガイドライン2020 第1章一次救命処置(BLS)P20市民用BLSアルゴリズムより引用

7.未就学児の救命手順を習得できる講習について

消防署が、主に小児、乳児、新生児を対象とした心肺蘇生法を身に着けるための講習、「普通救命講習Ⅲ」という講習を実施しています。講習の内容を下に表でまとめました。

消防署が行う救命講習は、東京都以外は基本的には無料です。普通救命講習の場合東京都でも1,500円程です。手が出ないものではないと思います。時間は180分程です。お近くの消防のHPを見ると、救命講習の内容が載ったページがあると思いますので、そちらで確認して下さい。開催する日程が決まっていて、そこに申し込んで受講するのが一般的です。

普通救命講習Ⅲ 180分

■到達目標

- 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

- 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。

- 異物除去方法及び大出血時の止血法を理解できる。

| 項目 | 細目 | 時間(分) | ||

| 応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む)等 | 15 | ||

| 救命に必要な応急手当(主に小児、乳児、新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |

| 胸骨圧迫要領 | ||||

| 気道確保要領 | ||||

| 口対口人工呼吸法 | ||||

| シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||

| AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||

| 指導者による使用法の呈示 | ||||

| AEDの実技要領 | ||||

| 異物除去法 | 異物除去要領 | |||

| 効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||

| 止血法 | 直接圧迫止血法 | |||

| 合計時間 | 180 | |||

参照:総務省消防庁 別添 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱 別表1の3 普通救命講習III(令和4年3月31日)

普通救命講習にはⅠ~Ⅲまでありますが、Ⅰが最も一般的な講習で、年間140万人が受講するそうです。これに比べ普通救命講習Ⅲは、受講の対象となる人の母数が少ないため、実施していない消防署も多いようです。場所によって開催もまちまちなので、お近くの消防署をお調べいただけたらと思います。

なお、近くの消防でやっていない場合、防災や救命関係の社団法人やNPOが開催しているケースもあるようです。お近くで実施している団体がないか、探すと見つかるかもしれません。

まとめ

小児・乳児に対する一次救命処置、小児一次救命処置(PBLS)の手順についてまとめました。あなたが小児に高い頻度で関わる人ではなければ、小児に対しても成人と同様の心肺蘇生を行えば大丈夫なので、当記事の内容を覚えておく必要はありません。

ですが、もし高い頻度で関わる場合や、小さなお子様をもつ保護者様の場合は、イザというときのために覚えておいて損は無いと思います。この内容を習得できる講習もありますので、受講を検討してみてはいかがでしょうか。

JRC蘇生ガイドライン2020の心肺蘇生法については下記の記事をご参照ください。

参考記事:JRC蘇生ガイドライン2020の心肺蘇生手順【一次救命処置】

はじめまして。

出産を機に、乳幼児・小児に対する一時救命処置の方法をしっかり身につけたいと思い、こちらの記事を拝読させていただきました。そこでいくつか質問があります。

①成人に対する救命処置では、胸骨圧迫を絶え間なく行うことが最優先課題で、人工呼吸はためらわれる場合など省略も可、とされているかと思うのですが、小児の場合は”呼吸の問題で心停止になることが多い”という理由から、省略しないほうが良い、ということになるのでしょうか。又、”呼吸の問題による心停止”が明らかな場合、成人であっても人工呼吸をしたほうが良いということになりますか?

②”胸骨圧迫を30回完了するのをまたずに、できるだけ早く人工呼吸を2回行います”とありますが、どのタイミングで初めの人工呼吸を行えばいいのか感覚的にわかりづらいです。胸骨圧迫開始前に人工呼吸を2回してしまうのは不適切なのでしょうか?

こぶちゃんさん コメントありがとうございます。また、ご出産おめでとうございます!

①ガイドラインでは小児の心停止においては、救助者は人工呼吸と胸骨圧迫を行うことを推奨しています。これはこぶちゃんさんも書かれていますが、小児の心停止は呼吸の問題によっておこる場合が比較的多いからです。

ですから出来るだけ人工呼吸を行います。また、胸骨圧迫を絶え間なく行う事もおっしゃる通りで、人工呼吸を行うための胸骨圧迫の中断は10 秒以内とされています。

成人の人工呼吸についてはその技術と意思があれば(できるなら)やった方が良いとなります。

②心肺蘇生は胸骨圧迫から開始します。救助者が2人以上の場合は、15:2の割合で人工呼吸するも推奨されていますので、15回やったら2回人工呼吸でも良いかと思います。ですが、流れとして胸骨圧迫からとなります。

難しいのは、一般市民への一次救命処置の普及を考えて簡素化している部分もあることでしょうか。

お子さんが産まれてご心配なことが増えたのではないかと思います。普通の救命講習は成人がメインの場合が多いので、乳児、小児を対象した講習が受けたいと消防署や講習をしてくれる団体にご相談してみてください。