「救命講習って、実際どんなことをするの?」未経験者の不安を解消する体験レポート

目の前で突然、人が倒れたら……そのとき、あなたはどう動きますか?

事故や急病は、いつ・どこで・誰に起きるか分かりません。そんな突然の事態に備えて、救命手当の知識と技術を学ぶのが救命講習です。

AEDコムでは全スタッフが上級救命講習を受講しています。今回はその一環として、新人スタッフの山田が初めて上級救命講習に参加してきました。

この記事では、実際に受講した体験の様子や救命講習の学びを詳しくお届けします。

※本記事でご紹介しているのは柏市での受講体験です。講習の内容や受講スタイルは自治体によって異なることがありますので、参加を検討される方は、ぜひお住まいの地域の消防署で詳細をご確認ください。

1. 救命講習とは?

救命講習とは、応急手当の重要性を知り、けが人や急病人が発生した際に心肺蘇生やAEDの使い方などの救命手当の知識や技術を身につける講習です。実際、救急車が到着するまでの平均約10分間(※1)に適切な救命手当をすることで、救命率が向上することが分かっています。

講習は各地の消防局・消防本部で、普通救命講習、上級救命講習を中心に行われています。また、日本赤十字社やAEDメーカーなど、消防署以外の企業や団体でも行われています。

消防署以外で実施されている救命講習について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

※1.参考:総務省消防庁:令和6年版救急・救助の現況

2. 忙しい人におすすめ!WEB講習で当日の講習時間を短縮

今回受けた柏市の上級救命講習には、WEB講習ありとなしの2コースがあり、私は事前にWEB講習(応急手当e-ラーニング)を受講しました。

動画を視聴し、内容を理解した上で修了テストを受ける流れです。80%以上正解して合格すると「受講証明書」が発行され、当日の受付時に提示します。(提示は紙でもスマホ画面でもOK)

- WEB講習で学ぶ主な内容

-

- 応急手当を学びましょう、応急手当とは

- 救命の連鎖、救命に必要な応急手当

- 心肺蘇生の流れ(成人・小児・乳児)

- 直接圧迫止血法

- 包帯法、副子固定法

- ショック時の対応

- 保温法・熱傷(やけど)の手当

- 熱中症への対応

- 全体のまとめと修了テスト

所要時間は約2時間ですが、途中中断や再開が可能なので、隙間時間に自分のペースで進めることができます。WEB講習を受けることで当日の受講時間が短くなるのでおすすめです!

- WEB講習あり:9:00〜15:00

- WEB講習なし:9:00〜17:00

WEB講習の内容を確認したい方は、総務省消防庁一般市民向け応急手当WEB講習をご覧ください。

3. 救命の連鎖を学ぶ

当日の講習の冒頭では、実際にバイスタンダー(救命の現場に居合わせた人)となったご家族のインタビュー映像が紹介されました。

そのご家族は、救命講習を受けており、また家の近くにあるAEDの場所も把握していたため、救命手当を冷静かつ的確に実施したことで、大切な命をつなぐことができたそうです。自分がその場にいたら、どのように行動できるだろうか?実話を通して、そんな想像を巡らせる時間となりました。

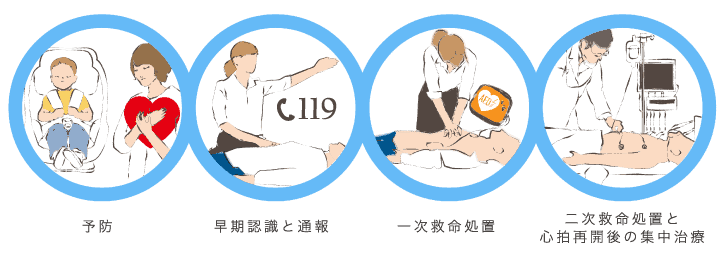

講習では、救命の現場で重要となる救命の連鎖についても学びました。救命の連鎖には、救命率を大きく左右する、次の4つのステップが示されています。

- 心停止の予防

- 早期認識と通報

- 一次救命処置(心肺蘇生とAED使用)

- 二次救命処置と集中治療

このうち、私たち一般市民が担うのは1〜3の部分です。

まずは予防として、日頃から健康管理に気を配ったり、心停止につながる異変に早く気づいて病院を受診することが大切です。

次に、もし人が倒れている場面に遭遇した場合は、すぐに心停止を疑い、迅速に119番に通報することです。

そして心肺蘇生やAEDの使用などの一次救命処置を行うことが、バイスタンダーの大切な役割となります。119番通報をして救急隊の到着を待っていた場合約7%の人しか救命できませんが、胸骨圧迫をすることで2倍近く、さらにAEDを用いた電気ショックが行われることで、突然の心停止の約半数の人を救えることが分かっています。(※2)

最後の二次救命処置と集中治療は医療機関が担いますが、私たち市民のバイスタンダーが行う一次救命処置が、その後の治療や生存率に大きく影響することをこの講習を通じて改めて学びました。

※2.参考:総務省消防庁:令和6年版救急・救助の現況

4. 成人の救命処置

30分ほどの講義のあと、7人1組のグループに分かれて、成人を対象とした救命処置の実技練習を行いました。参加者は、大学生から高齢の方までと幅広く、私の参加したグループには、高齢者と同居されているご家族の方や、定期的に講習を受けていて今回が5回目という方もいらっしゃいました。助けたいという思いを持った方々が集まっていたからこそ、互いに教え合い、学び合える温かい雰囲気がありました。

- 実技練習の主な内容(成人の救命処置)

-

- 安全確認

- 意識確認・呼吸確認

- 胸骨圧迫(心臓マッサージ)、人工呼吸(感染予防のため口頭説明のみ)

- AED使用

- 異物除去(背部叩打法・腹部突き上げ法)

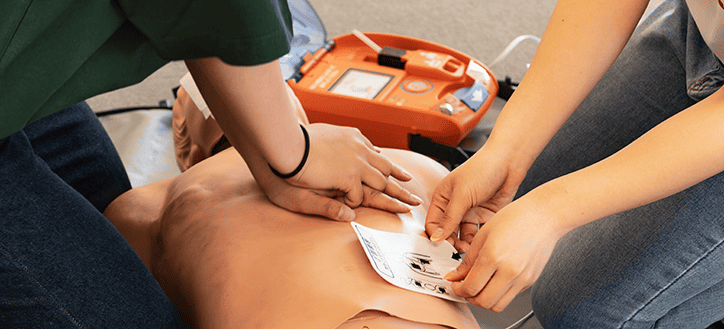

インストラクターの消防士さんが、実際の場面を想定しながらわかりやすく指導してくださいました。基礎的な動作を練習したあとは、順番に発見者役となって救命の一連の流れをシミュレーション形式で何度も練習しました。

なかでも私が一番苦戦したのが胸骨圧迫でした。最初は5cmまで押せなかったり、手がぶれてしまったりしましたが、分からないことはその都度インストラクターに確認し、繰り返し練習することで安定してできるようになりました。

実技を通して感じたポイントは以下の3点です。

胸骨圧迫は5cm沈むまでしっかり押す

想像以上に力が必要で、翌日は筋肉痛になるほどでした。また、繰り返しているうちに自分では気づかないまま圧迫が浅くなってしまうこともあり、常に意識して力を込めることが大切だと感じました。

周囲の協力体制の重要性

一人で救急車到着まで胸骨圧迫を続けるのは体力的に非常に厳しいと感じました。講習では2分間の胸骨圧迫を行いましたが、後半になると息が切れて圧迫が浅くなってしまう場面もありました。質の高い胸骨圧迫を絶えず続けるためにも、交代や協力体制の重要性を改めて感じました。

また、実際の現場で一人で対応する場合と、周囲の協力がある場合とでは、心の負担が大きく異なります。不安をあおるような言動は避け、落ち着いて声をかけ合うことで、より良い連携が生まれると感じました。

AEDは迷わず使う

AEDは自動的に心電図を解析し、電気ショックが必要かどうかを判断します。講習では、反応がなく普段どおりの呼吸がない場合には迷わず胸骨圧迫を開始し、AEDを使用することが大切と強調されました。

また、胸骨圧迫の中断時間をできるだけ短くすることも大切なポイントで、協力者がいる場合は、胸骨圧迫を続けながら電極パッドを貼る連携も重要であることを学び、実践練習を行いました。

5. 小児・乳児の救命処置

午後の講習では、小児と乳児を対象とした救命処置を学びました。

小さな子どもは窒息・溺水事故が多いため、日常的な予防が何より大切であるという言葉が心に残りました。そのうえで、万が一の事態に備え、落ち着いて正しく行動できる知識と対応力を身につけておくことの重要性も、あらためて実感しました。

- 実技練習の主な内容(小児・乳児の救命処置)

-

- 小児:体の大きさに合わせて両手または片手で胸骨圧迫(胸の厚さの1/3)

- 乳児:指2本で胸骨圧迫(胸の厚さの1/3)

- 異物除去(背部叩打法中心)

体の大きさによって圧迫方法や力加減が異なるため、専用のダミー人形を使って実際に体験しながら練習できたのはとても貴重な学びでした。

知識を実践につなげるには、こうした実技講習の受講が欠かせません。特に小さなお子さまと日常的に接する保護者や保育士、教育関係者の方々には、ぜひ受講をおすすめしたい内容です。

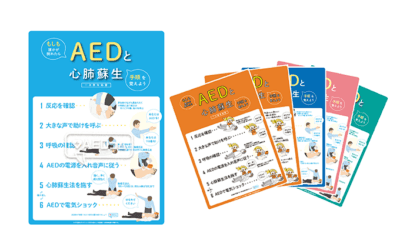

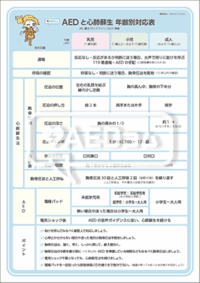

また、AEDコムでは、年齢別の対応についてまとめた表を無料で配布しています。下記ボタンからダウンロードいただけます。

6. テストで理解度をしっかり確認

講習の最後に実技テストと筆記テストが行われます。

実技テストでは、発見から安全確認、意識確認、周囲への指示出し、呼吸確認、胸骨圧迫、AED、電気ショック後は再び胸骨圧迫と一連の流れを行いました。

また筆記テストは、講習中にインストラクターがテストに出そうなポイントを念入りに確認してくれるため、安心して臨むことができました。〇×形式の25問で合格基準は80%以上ですが、私の受講時は全員が無事合格できました。

合格後には修了証が配られます。いざというときに、「自分ならできる」と思えるようにお守りとして持っていようと思います。

7. 救命講習のテスト問題に挑戦

実際の講習でも出題された○×問題です。ぜひ挑戦してみてください!

いかがでしたか?

意外と迷った方もいるかもしれません。救命講習が初めての方にとってはもちろんですが、過去に受講したことがある方にとっても、記憶があいまいになっている部分を見直す良い機会になります。

時間が経つと、手順や数値の記憶はどうしても薄れてしまいます。だからこそ、定期的に学び直すことがとても大切です。今回受講した柏消防署でも、2~3年ごとの定期的な受講が推奨されていました。

8. 受講して気づいた、命を救う一歩の大切さ

今回の上級救命講習を終えて、「自分にもできることがある」とはっきり実感できました。命を救う行動は、決して特別な人だけのものではありません。講習で学んだ知識と技術が、もしもの時に動ける力になると、実感をもって言えます。

突然の事態で落ち着いて行動するのは簡単ではありませんが、正しい知識と技術を身につけていれば、命を救う一歩を踏み出せます。そして、こうした講習を受けた人が一人でも多く現場にいれば、救急車が到着するまでにできることが増え、救える命もきっと増えるはずです。

救命講習を受けるという行動が、誰かの命を救うことにつながるかもしれません。ぜひ一度、救命講習に参加してみてはいかがでしょうか。