AEDの未就学児用モードとは?切換スイッチの使い方と注意点をわかりやすく解説

AED(自動体外式除細動器)は、大人だけでなく子どもにも使えることを知っていますか?

AEDは、突然心停止を起こした人に電気ショックを与え、心臓のリズムを正常に戻すための医療機器です。心停止は大人だけでなく、子どもにも起こることがあります。そのため、多くのAEDには未就学児用モードが搭載されているか、未就学児用パッドが備えられています。

この記事では、弊社が取り扱う未就学児用モード搭載のAEDの切換スイッチについて、その使い方と注意点をわかりやすく解説します。いざというとき、目の前の子どもに迷わずAEDを使えるよう、ポイントをしっかり押さえておきましょう。

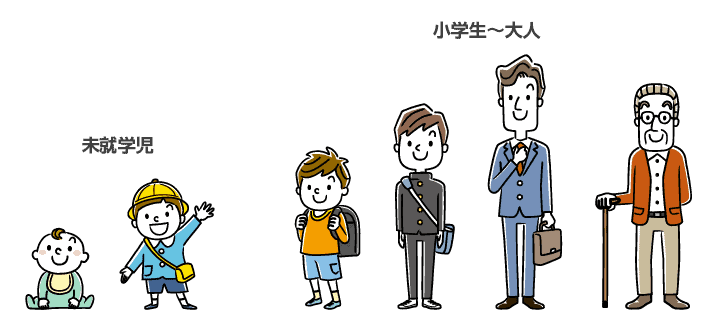

1. AEDの年齢区分について

AEDの対応は、年齢によって区分されています。

- 未就学児(0歳~小学校に入る前)

- 小学生〜大人

2004年にAEDの販売が始まった当初は1歳からの使用とされていましたが、JRC蘇生ガイドライン2010に対応した機器からは、1歳未満の赤ちゃんにも使用できるようになりました。現在のAEDは、すべての年齢の人に使えるようになっています。子どもであっても心停止と判断したら、ためらわずにAEDを使いましょう。

近年では、未就学児用モードを搭載したAEDが増えています。このタイプは、切換スイッチでモードを変更でき、同じパッドで全年齢に使用できます。一方、未就学児用モードがないAEDの場合は、未就学児用パッドを使用し、なければ小学生〜大人用パッドを代わりに使用します。

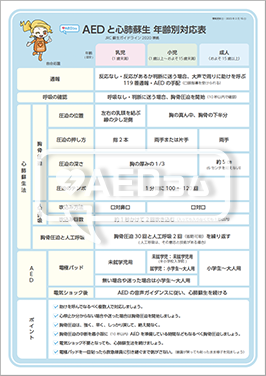

なお、AEDを使用するときは、小学生以上は大人と同じ設定です。胸骨圧迫(心臓マッサージ)の年齢区分とは異なるため、下の一次救命年齢別対応表で確認しておきましょう。

一次救命年齢別対応表

| 乳児 (1歳未満) |

小児 (15歳未満) |

成人 (15歳以上) |

||

|---|---|---|---|---|

| 未就学児 (小学校入学前) |

就学児

(小学生以上) |

|||

| AEDの使用 | 未就学児用モード | 小学生〜大人用モード | ||

| 胸骨圧迫 | 3分の1の深さ | 約5センチ | ||

| 人工呼吸 | 口対鼻口 (できる限り行う) |

口対口 | ||

より詳しく対応をまとめた年齢別対応表は、以下からダウンロードできます。ぜひAEDの近くに貼り、ご活用いただけたらと思います。

2. AEDの切換スイッチの使い方

実際に未就学児用モード搭載のAEDを使う場合、どのように操作すればよいのでしょうか。ここでは、切換スイッチの操作方法や知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。

2-1. モードはどうやって切り換えるの?

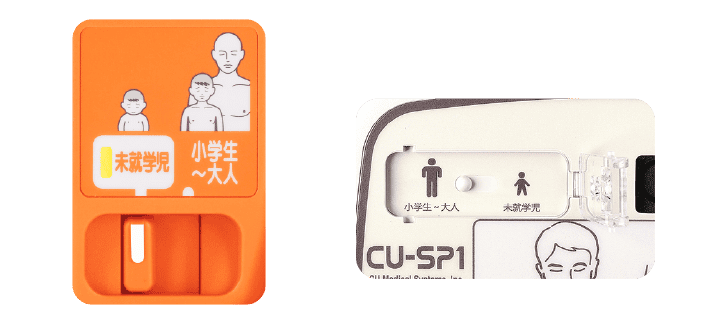

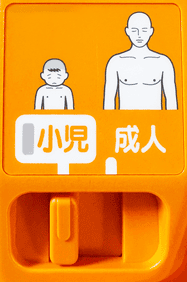

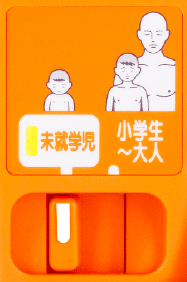

未就学児用モード搭載のAEDを未就学児に使う場合、AEDの電源を入れた後、音声ガイダンスに従って未就学児用モードに切り換えます。

切り換え方は簡単です。上の写真のようなスイッチをスライドさせて操作します。他にもボタンを押すタイプやキーを差し込むタイプのAEDもありますが、どの製品も一目でわかるようになっています。

切換スイッチ操作後の使用方法は小学生~大人と同じです。電極パッドは、どの年齢にも共通で使えます。乳児で右胸と左わき腹に貼るとパッドが重なってしまいそうな場合には、胸と背中に貼り、2つのパッドが触れ合わないようにします。

電極パッドの詳しい貼り方については、【知っておきたい】AED電極パッドを貼る位置とケース別注意点をご覧ください。

2-2. 電気ショックのエネルギーはどう変わるの?

未就学児用モードに切り換えると、電気ショック時のエネルギーが低減します。AEDのエネルギー単位は「ジュール(J)」で表現され、次の計算式で求められます。

ジュール(J)=電流(A)× 電圧(V)× 時間(秒)

下記は、弊社で取り扱っているAEDのエネルギー出力をまとめた表です。未就学児用モードへの切り換えによって、電気ショックのエネルギーは小学生~大人用の約3分の1になります。

エネルギー出力表

| 日本光電 AED-3100 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|---|

| 小学生~大人用モード | 150J | 200J | 200J |

| 未就学児用モード | 50J | 70J | 70J |

| CU シーユーSP1 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |

|---|---|---|---|

| 小学生~大人用モード | 150J | ||

| 未就学児用モード | 50J | ||

補足:電気ショックの強さについて

上のエネルギー出力表を見ていただくと分かりますが、AED-3100は電気ショックの回数が増えるとエネルギー出力が1回目より2回目の方が大きくなります。このタイプを「エスカレーション式」と呼びます。反対に、CU-SP1は電気ショック回数によってエネルギーは変わらず固定です。このタイプを「固定式」と呼びます。

2-3. どちらのモードにするか迷ったときは?

AEDの対応については、未就学児かどうかで年齢区分されます。しかし、実際に倒れている子どもを目の前にしたとき、未就学児か小学校低学年かを見分けるのは難しいと思います。

そのような判断に迷う場合は、ためらわず「小学生〜大人用」の設定でAEDを使用してください。小学生以上の子どもに未就学児用モードを使用すると、電気ショックのエネルギーが不足し、十分な効果が得られない可能性があります。

迷ったときには小学生~大人用です。年齢の確認に時間をかけることなく、少しでも早く電気ショックを行うことが命を救うための最大のポイントです。

2-4. 設置時はどちらのモードにしておけばいい?

AEDの導入時や使用後は、小学生~大人用モードに設定して設置することをおすすめします。

AED年齢別対応表の通り、未就学児に対しては小学生~大人用モードでも使用可能ですが、逆に小学生以上に未就学児用モードを使用することはできません。もし未就学児用モードで設置していた場合、使用時にモード切換を忘れると、必要な電気ショックを与えられないおそれがあります。

保育園や幼稚園などでは、未就学児用モードで設置する場合もあるかもしれません。ただし、そのような施設でも、実際にAEDを使うのは職員や来園者などの大人であるケースが多いです。そのため、未就学児用モードで設置する際は、職員間での周知を徹底し、「小学生以上は小学生~大人モードに切り換えて使用」などと明記したシールやラベルを近くに貼るなど、誰が見ても分かる形で注意喚起をしておきましょう。

AED年齢別対応表

| 年齢区分 | 未就学児用パッド・モード | 小学生~大人用パッド・モード |

|---|---|---|

| 未就学児(小学校入学前) | ◎(推奨) | 〇(可) |

| 小学生~大人 | ×(不可) | ◎(推奨) |

3. AEDの切換スイッチを使うときの注意点

簡単に使用できる切換スイッチですが、注意すべきポイントがあります。それは、モードの呼び方が、AEDを導入した年によって変わっていることです。以下で詳しく見ていきましょう。

3-1. 呼称が変わったのはなぜ?

もともとAEDでは、未就学児までを「小児用」、小学生以上を「成人用」として呼び、電極パッドやモードも小児用と成人用に分かれていました。

しかし、小児という言葉を聞くと、多くの人は小学生も含めた子どもを思い浮かべるのではないでしょうか。実際、学校で心停止が起きた際に、小学生に対して小児用モードと成人用モードのどちらを使うべきか迷った事例が発生しました。

こうした混乱を防ぎ、より迅速かつ確実にAEDを使用できるように、JRC蘇生ガイドライン2020で「小児用」から「未就学児用」、「成人用」から「小学生~大人用」に呼称が変更になりました。(※1)

※1. 参考:JRC 蘇生ガイドライン2020 第3章 小児の蘇生

呼称の変更について

| ガイドライン2015 (旧呼称) |

ガイドライン2020 (新呼称) |

|

|---|---|---|

| 未就学児 | 小児用モード | 未就学児用モード |

| 小学生~大人 | 成人用モード | 小学生~大人用モード |

JRC蘇生ガイドライン2020の変更点については、【緊急メッセージ】子どもに使うAEDの電極パッドの名称が変わったってホント!?にも記載しておりますので、あわせてご覧ください。

3-2. 旧呼称のAEDはまだ現場にあるの?

AEDの耐用期間(使用できる上限の期間)は、長いもので約8年間です。

弊社では、2022年秋ごろから新しい呼称のAEDを販売しています。そのため、すべてのAEDが新しい呼称に統一されるのは、2030年末ごろの予定です。

現在は、「小児用・成人用」の旧呼称AEDと「未就学児用・小学生〜大人用」の新呼称AEDが混在している状況です。

モード切り換え表記(日本光電製AED)

| ガイドライン2015 (旧呼称) |

ガイドライン2020 (新呼称) |

|---|---|

小児用・成人用モード |

未就学児用・小学生〜大人用モード |

※メーカーや機種により、パッドではなく「キー」で切り換えるタイプや、「未就学児用モード」「未就学児モード」と表記に違いがある場合があります。

呼称変更時には、設置者に対して情報提供が行われ、使用時に迷わず判断できるようシールなどの取り付けを求める通知が厚生労働省から出されました。(※2)しかし、すべてのAEDが対応できているわけではありません。

ぜひ、この機会に、設置先のAEDを一度確認してください。もし旧呼称のAEDを設置している場合は、訓練時に周知を徹底したり、「小児用モードは未就学児に使用」といったシールを目に触れる位置に貼るなど、現場で迷わず対応できるようにしておきましょう。

※2. 参考:PMDA AED(自動体外式除細動器)を子供に使う時の留意点を教えてください。

4. AEDの未就学児用モードについての問題に挑戦

ここまででお伝えしてきた内容の中で、間違いやすい箇所の○×問題です。ぜひ挑戦してみてください!

いかがでしたか?答えを確認して、理解をしっかり深めておきましょう。

5. まとめ

AEDは、大人だけでなく子どもにも使用できます。ただし、未就学児と小学生以上では、使用するモードやパッドが異なります。いざというときに迷わないよう、地域や学校、職場などに設置されているAEDが、未就学児にどう対応しているかを日ごろから確認しておきましょう。

未就学児用モードが搭載されたAEDは、切換スイッチで簡単にモードを切り換えることができます。ただし、モード切り換えの際は呼称に注意し、旧呼称の「小児モード」「成人モード」のAEDがある場合は、誰が見てもわかるように表示を工夫しておきましょう。

万一のとき、あなたの行動が目の前の子どもの命を救う力になります。日ごろからできる準備や確認が、いざというときの行動につながります。