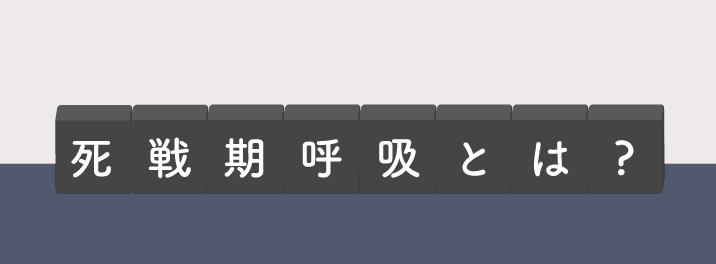

死戦期呼吸とは?普段どおりではない呼吸の見分け方

突然、人が目の前で倒れる…そんな場面に出会う可能性は誰にでもあります。そのときに大切なのが救命処置です。安全を確認し、声をかけ、反応がなければ119番通報とAEDの手配、そして呼吸の確認を行います。

ここでポイントになるのが「普段どおりの呼吸かどうか」の判断です。JRC(日本蘇生協議会)のガイドラインでも、普段どおりの呼吸でなければ心肺蘇生を始めることが推奨されています。

しかし、「普段どおりじゃない呼吸って、どんな呼吸?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実は、その代表例が死戦期呼吸(しせんきこきゅう) です。

呼吸しているように見えても、実際には心停止しているかもしれない危険なサインである死戦期呼吸。本記事では、死戦期呼吸とは何か、見分け方、対応方法を分かりやすく解説します。

1. 死戦期呼吸とは?

死戦期呼吸とは、心臓が止まった直後や死が迫っているときによく見られる呼吸のような動きのことです。一見すると呼吸しているように見えますが、実際には心停止が起こっている可能性があり、非常に危険な状態です。

しかし、死戦期呼吸が見られるということは心停止から時間があまり経っていないサインでもあります。すぐに胸骨圧迫(心臓マッサージ)を始めることで、助かる可能性が高いことが分かっています。(※1)

※1.参考:佐賀県医師会 情報誌

2. 死戦期呼吸の見分け方

死戦期呼吸は、呼吸をしているように見えるため、現場で誤解されやすいのが大きな特徴です。救命のチャンスを逃さないためには、「普段どおりの呼吸かどうか」を見分けることが重要です。ここでは、死戦期呼吸の具体的な種類とその特徴、見分けるポイントについて解説します。

2-1. 死戦期呼吸はなぜ起こる?

呼吸は無意識でも行われ、脳の呼吸中枢がリズムを調節しています。

心臓が止まると脳は酸素不足となり意識を失いますが、血液中に残った酸素の作用等によって呼吸中枢が最後に働くことで、死戦期呼吸が起こると言われています。(※2)

※2.参考:総務省消防庁:通信指令員の救急に係る 教育テキスト

2-2. 死戦期呼吸の種類と特徴

死戦期呼吸には次のような種類と特徴があります。

| 呼吸の種類 | 見られる様子・特徴 |

|---|---|

| 下顎呼吸(かがくこきゅう) | 下あごがガクガク動く、口がパクパク動くように見える |

| 鼻翼呼吸(びよくこきゅう) | 鼻が大きく開いたり縮んだりしているように見える |

| あえぎ呼吸 | 不規則、あえぐ呼吸、しゃくり上げるような呼吸 |

このような呼吸は普段どおりの呼吸ではありません。呼吸があるように見えても、胸や腹の動きが伴っていないのが特徴です。酸素は取り込まれておらず、意識もありません。

特に口がパクパク動いている様子は、呼吸があると誤解されやすいです。そのため、救命現場では普段通りの呼吸ではないと気づけるかどうかが、生死を大きく分けるポイントになります。

2-3. 死戦期呼吸を見分けるポイント

死戦期呼吸を見分けるポイントは、呼吸の有無は口や鼻ではなく、胸と腹の動きを観察することです。約10秒かけても普段どおりの呼吸かどうかの判断に迷う場合、または分からない場合も心停止とみなして、胸骨圧迫を開始します。

心停止でない傷病者(けがや病気で倒れている人)に胸骨圧迫を行ったとしても重大な障害が生じることはないとされていますので、ためらわずに胸骨圧迫を開始してください。(※3)もし心停止していなければ、胸骨圧迫を嫌がる仕草をしたり、手や足が動きますので、そのときは中止してください。

※3.参考:総務省消防庁:救命処置

2-4. 動画で見る死戦期呼吸

死戦期呼吸は、文字だけではイメージがつかみにくいと思います。上の動画は、正常な呼吸と死戦期呼吸の特徴が再現されています。

胸やお腹の動きに注目して、どのように見えるかをぜひ確認してみてください。

3. 死戦期呼吸への対応方法と心肺蘇生の実践

死戦期呼吸で最も危険なのは、普段どおりではない呼吸なのに、呼吸はしていると誤解されてしまい、必要な処置が行われないことです。心停止状態で何も処置を行わなければ、生存率は分刻みで低下し、約10分後には生存の可能性はほとんどなくなってしまいます。(※4)だからこそ、その場で死戦期呼吸に気づき、勇気を持って行動することが、命を救うことにつながります。

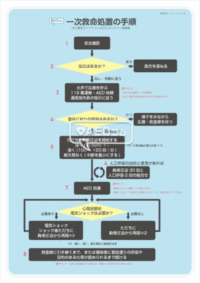

死戦期呼吸が見られたら、心停止の可能性が高いため、ためらわずに一次救命の手順通りに次の行動に移すことが大切です。以下、死戦期呼吸が見られた場合の対応の流れとなります。

※4.参考:総務省消防庁:令和6年版救急・救助の現況

対応の流れ

- 胸骨圧迫をすぐに始める

- 人工呼吸を行う(訓練を受けて意思のある場合のみ)

- AEDが届いたらAEDを使用する

- 救急隊員と交代するまで胸骨圧迫(人工呼吸)とAEDの手順を繰り返す

ここからは、上記の対応の流れに沿って具体的な方法を順に見ていきましょう。

3-1. 胸骨圧迫をすぐに始める

胸骨圧迫によって、止まってしまった心臓の代わりに心臓や脳に血液を送り続けることは、AEDによる心拍再開の効果を高めるためにも、脳の後遺症を少なくするためにも重要です。

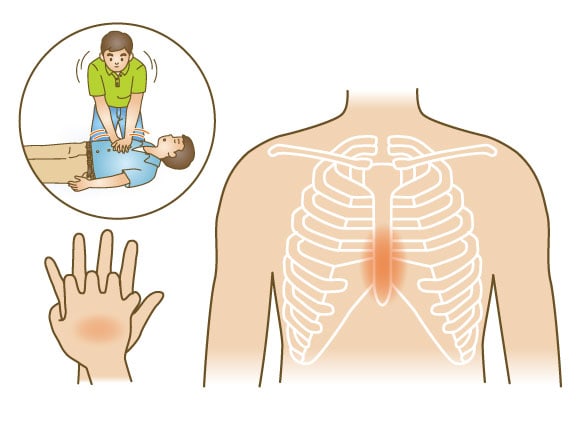

- 胸骨圧迫の方法

-

傷病者を仰向けに寝かせます。胸骨圧迫の部位は、胸骨の下半分です。

質の高い胸骨圧迫を行うために以下に、注意します。ポイントは「強く、速く、絶え間なく」です。

- 深さは胸が約5cm沈むように圧迫

- 小児の場合は、胸の厚さの約1/3沈むように圧迫

- 圧迫テンポは1分間あたり100~120回

- 毎回の胸骨圧迫の後には、胸を完全に元の位置まで戻す

- 胸骨圧迫が浅くならないように注意する

※胸骨圧迫の方法について詳しく知りたい方はJRC蘇生ガイドライン2020の心肺蘇生手順【一次救命処置】をご覧ください。

3-2. 人工呼吸を行う(訓練を受けて意思のある場合のみ)

講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合には、胸骨圧迫に人工呼吸を組み合わせます。人工呼吸は、胸骨圧迫30回に対して2回で行います。

講習は消防機関や日本赤十字社などで受けることができます。

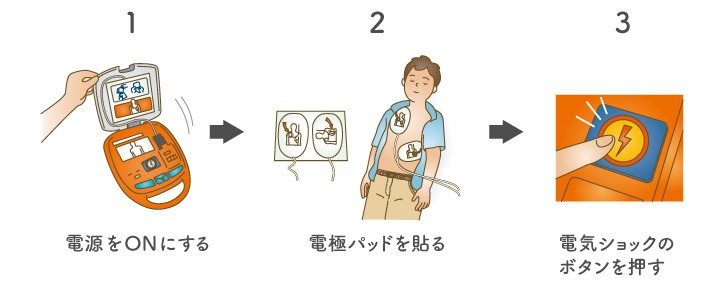

3-3. AEDが届いたらAEDを使用する

AEDが届いたら、すぐに電源を入れます。右胸部と左わき腹に電極パッドを貼り付けます。未就学児に対しては未就学児用モードまたは未就学児用パッドを利用します。

AEDの指示で心電図の解析が開始されたら、傷病者に触れないようにします。AEDの音声メッセージに従って、電気ショックの案内があればショックボタンを押し電気ショックを行います。電気ショック後は、ただちに胸骨圧迫を再開します。

※AEDの使用方法について詳しく知りたい方はAEDを使用した救命の手順をご覧ください。

3-4. 救急隊員と交代するまで胸骨圧迫(人工呼吸)とAEDの手順を繰り返す

救急隊に引き継ぐまで、または普段どおりの呼吸や目的のある仕草が認められるまで、胸骨圧迫(人工呼吸)とAEDの手順をあきらめずに繰り返します。胸骨圧迫はできるだけ絶え間なく続けることが大切です。人工呼吸やAEDを使用するときの胸骨圧迫の中断も最小限にします。

AEDは2分おきに自動的に心電図解析を始めます。そのつど、「体から離れてください」などの音声メッセージが流れますので、指示に従ってください。普段どおりの呼吸や目的のある仕草が認められた場合は、胸骨圧迫を中断して様子をみますが、再び心臓が停止してAEDが必要になることもありますので、救急隊員と交代するまでAEDは電源は切らず、電極パッドも貼ったままにします。

ここまでの一次救命処置の流れをまとめた資料をご用意しています。ダウンロードして、いざという時に役立ててください。

4. 死戦期呼吸とAEDの役割

心停止の多くは、心臓が小刻みに震えて血を送れなくなる状態になる「心室細動(VF)」や「無脈性心室頻拍(VT)」という状態です。このときに心臓を正常なリズムに戻すために欠かせないのが、電気ショックを与える AEDです。

死戦期呼吸は心停止直後に見られることが多く、救命には一刻も早いAEDの使用がカギとなります。実際、心停止から1分ごとに救命率は約7〜10%ずつ低下すると言われています。(※5)ですが、AEDを早期に使用できれば、生存率は大きく向上します。

AEDは操作が分かりやすく、電源を入れると音声ガイドが使い方をガイドします。そのため、特別な医療知識がなくても、誰でも使えるようになっています。大切なのは、AEDを持ってきて、迷わず使うことです。

※5.参考:総務省消防庁:令和6年版救急・救助の現況

5. 死戦期呼吸の事例

死戦期呼吸は、見分けるのが難しいために対応が遅れてしまうこともあれば、逆に気づけたことで命が助かることもあります。ここでは、実際に起きた出来事を通して、死戦期呼吸に向き合う大切さを一緒に見ていきましょう。

5-1. 悲しい事故から学ぶ教訓:ASUKAモデル

平成23年9月、さいたま市立小学校6年生の桐田明日香さんが、駅伝の課外練習中に倒れ、救急搬送された後に亡くなるという痛ましい事故がありました。

後の検証で、明日香さんが倒れた直後にはけいれんや死戦期呼吸が見られていたことが明らかになりました。そのため、周囲の教師らは心停止と気づかず、校内に備えられていたAEDを使用しませんでした。

呼吸をしているように見えたことでAEDが使われなかった。死戦期呼吸が起因となる、この悲しい経験を二度と繰り返さないために、さいたま市教育委員会はご遺族と協力し、事故対応マニュアル「体育活動時等における事故対応テキスト ~ASUKAモデル~」を作成しました。現在では学校現場を中心に活用され、死戦期呼吸が広く知られ再発防止に取り組む大切な教材となっています。

参照:「体育活動時等における事故対応テキスト~ASUKAモデル~」を作成しました

5-2. 救われた命のエピソード

2023年9月、バレーボールの国際試合の会場ロビーで女性が倒れました。傍らにはAEDのバッグが用意されていましたが、女性は弱く呼吸しているように見え、周囲の人はAEDの使用をためらっていました。

日本赤十字埼玉県支部職員の山橋嘉子さんは、すぐに駆け寄り、AEDの操作を開始しました。女性はあえぐような弱い呼吸をして胸郭が動いていない。死戦期呼吸で、普段どおりの呼吸ではないと判断できたからです。

AEDの音声案内に従ってAEDを使用し、救急車が到着するまで連携して救命活動を行った結果、女性は一命を取り留めて回復しました。死戦期呼吸に気づき、迷わずAEDを使うことで命を救うことができた実例です。

6. まとめ

死戦期呼吸は、呼吸しているように見えても心停止のサインであり、普段どおりの呼吸ではありません。

心肺蘇生には勇気が必要です。反応や呼吸の判断に迷い、ためらうこともあると思います。しかし、死戦期呼吸の存在を知り、普段と違う呼吸だと気づくことで、救える命があります。もし自分だけの判断で不安なときは、119番通報で通信司令員に助言を仰ぐこともできます。大切なのは、迷ったら心肺蘇生を始めるという一歩です。あなたの知識と勇気が、誰かの大切な命を守る力になります。