老人ホームや介護施設でAEDを使うべきか迷ったら? 家族の意向と判断のポイント

老人ホーム、介護施設、サービス付き高齢者向け住宅といった高齢者施設で急変が発生した際に、AEDを使っていいのか判断に迷うケースがあります。

介護施設で利用者に急な異変が起きたときに、AEDを使用すべきかどうかは、本人または家族の意思や医師からの指示などを考慮して判断する必要があります。

今回は本人や家族の意向がAED使用に影響するケースと、対応のポイントをまとめました。

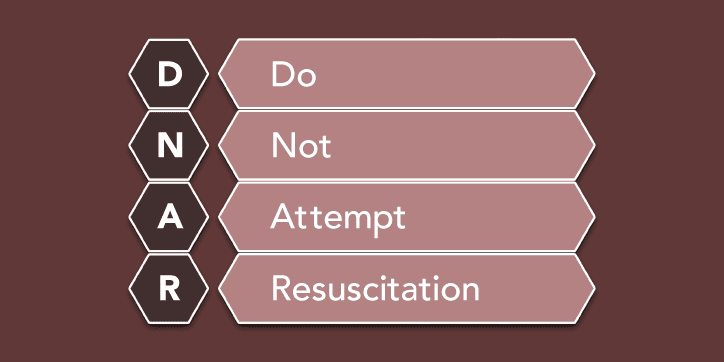

1. DNARとは心肺停止時に心肺蘇生をしないという意思表示

- DNARとは

-

Do Not Attempt Resuscitation(心肺蘇生を試みない)の略称です。本⼈または家族など本人の意思を推定できる者の意思決定に沿って、心肺停⽌の際に⼼肺蘇⽣法(CPR)を行わないことです。

本⼈または家族など本人の意思を推定できる者のDNARという意思決定に沿って、医師が出す指⽰がDNAR指⽰です。DNAR指⽰が適応されるのは、心肺停止のときのみになります。

本記事ではなぜDNR(Do Not Resuscitate)ではなくDNARと表記しているのか、気になる方もいるかもしれません。

DNRと表記しなくなった理由は、「蘇⽣可能性の有無にかかわらず蘇⽣処置をしないと解釈されうる」との懸念があったためです。

現在では、DNRにattempt(蘇⽣の⾒込みが低い患者にCPRをあえて試みない)が加えられ、DNARと表記するようになりました。(※1)

※1.一般社団法人日本救急医学会「⽇本救急医学会 ⾼齢者救急に関する⽤語の統⼀概念」より引用

2. 【ケース別】老人ホーム・介護施設におけるAED使用についての対応例

老人ホームや介護施設で利用者の容体が急変した場合、AEDを使用するのが原則です。

例外として本人や家族の意向があり、かつ医師による明確な指示もある方の心肺停止時にAEDを使用しないケースがあります。

本項目では介護施設でよくあるケースごとに、AED使用についての対応例をご紹介しますので、参考になれば幸いです。

2-1. 本人や家族の意思が明確な場合のAED使用判断とDNAR対応

介護施設では、AEDの使用も含む心肺停止時の心肺蘇生について、事前に本人や家族の意思を確認し書面に残すのが一般的です。心肺蘇生を希望する方の心肺停止時には、AED使用を含めた心肺蘇生や救急車の要請を行います。

一方で、事前に本人や家族がDNARの意思を示した場合も、最大限尊重した対応が求められます。ただし、心肺停止時に救命処置をしなければ生命は確実に失われるため、DNAR対応は慎重に行わなくてはなりません。

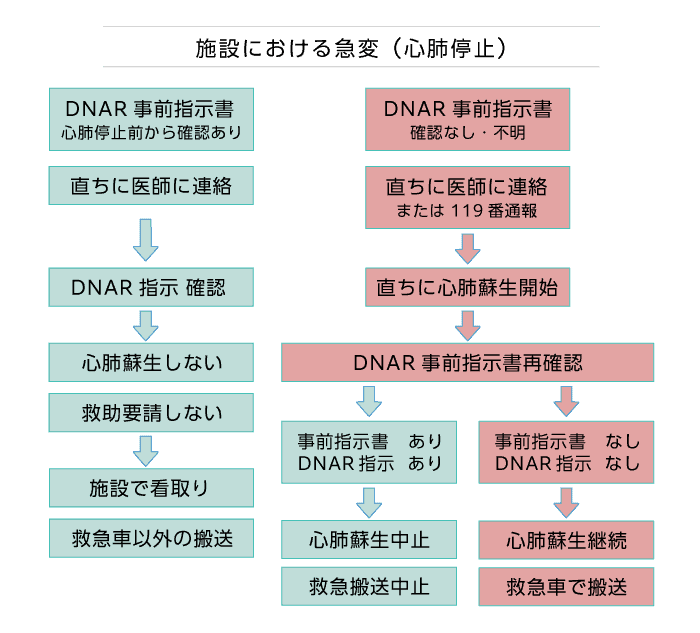

介護施設における心肺停止時のDNAR対応マニュアル(※2)では、以下のステップで対応するように示されています。

※2.参考:平成28年度消防庁消防防災科学技術推進制度「地域包括ケアシステムにおける高齢者救急搬送の適正化及びDNAR対応に関する研究」

【ステップ1】急変時の観察とDNAR事前指示書の確認

- 施設職員の応援を呼び、AEDを依頼します

- 心肺停止(反応がなく、普段通りの呼吸をしていないこと)を確認します

- DNAR事前指示書を確認します

- 心肺停止時に本人のDNARの意思(DNAR事前指示書等)が確認できる場合は、心肺蘇生を行わずにステップ3へ移ります

- 心肺停止時に本人のDNARの意思が確認できない場合は、心肺蘇生を行います

【ステップ2】心肺蘇生

- 心肺停止時に本人のDNARの意思が確認できない場合は、心肺蘇生を行います

- 心肺蘇生は、絶え間ない胸骨圧迫(心臓マッサージ)を行い、可能であれば人工呼吸を組み合わせます(心肺蘇生法の手順を参照すること)

- 心肺蘇生を継続しながら、DNAR事前指示書の有無を確認します

- 担当医師や家族へ急変(心肺停止)を伝えます

【ステップ3】DNARの意思確認、DNAR指示の確認

- 心肺停止時に本人のDNARの意思(DNAR事前指示書)が確認できている場合

- 心肺蘇生を行わず、速やかに担当医師に連絡し、DNAR指示の確認を行います

- 担当医師のDNAR指示が確認できた場合は、救急車を要請しません

- 心肺蘇生を開始したのちに、本人のDNARの意思(DNAR事前指示書)が確認できた場合

- 担当医師と連絡が取れ、DNAR指示が確認できた時点で、心肺蘇生を中止します

- 担当医師と連絡が取れず、DNAR指示を確認できない場合は、心肺蘇生を継続します

ただし、上記の1、2で、ただちに担当医師と連絡が取れない場合でも、心肺停止時のDNAR対応について、心肺停止前の数日以内に医師から「具体的な指示」が出ている場合は、心肺蘇生を中止し、担当医師の到着を待ちます。

【ステップ4】救急車の要請

- 救急車の要請は、心肺蘇生が必要な対象である場合に行います

- 救急隊の到着までは、胸骨圧迫を継続します

- 以下の場合は、救急車を要請しません

- 心肺停止時に、本人のDNARの意思(DNAR事前指示書)、担当医師のDNAR指示が確認でき、心肺蘇生を行なわなかった場合

- 心肺蘇生開始後に、本人のDNARの意思(DNAR事前指示書)、担当医師のDNAR指示が確認でき、救急車要請前に心肺蘇生を中止した場合

【ステップ5】救急搬送

- DNAR指示の有無にかかわらず、救急車による搬送では、傷病者を心肺蘇生しながら、搬送することが原則であることを関係者に承知します

- 救急隊到着時に、本人のDNARの意思、及び担当医師によるDNAR指示が確認できた場合は、傷病者を搬送しなくても問題ないです

- 傷病者に接触した救急隊員が心肺蘇生を開始した後に、本人のDNARの意思、および担当医師によるDNAR指示が確認できた場合は、継続中の心肺蘇生を中止して問題ないです

- 上記2、3で心肺蘇生を中止した場合、不搬送となった場合は、現場救急隊は担当医師の施設到着を待たずに帰還することができます

- 上記2、3、4の項目については、あらかじめ各地域のメディカルコントロール協議会と協議しておく必要があります。

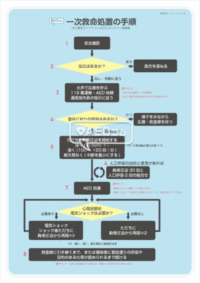

DNAR指示書の有無による心肺停止時の対応フロー

注意点として、上記で紹介したDNARの対応マニュアルは心肺停止時のみ有効です。心肺停止時以外の終末期医療(人生の最終段階における医療・ケア)については、別途で話し合って方針を決める必要があります。

ほかにも、時間経過や体調の変化などで、本人や家族の気持ちが変わる可能性は十分あり得ます。一度、本人や家族からの意思を確認していても、状態変化時や一定期間ごとに再度確認や話し合いの場を設けるのが望ましいといえます。

2-2. 本人や家族の意向が明確ではない、家族間で意見が割れる場合のAED使用判断

本人や家族の意向が不明な場合は、AEDを使用した心肺蘇生や救急車の要請を行います。

AED使用を含む心肺蘇生を行うかどうかについては、本人の意思を尊重すべきというのが大前提です。しかし、介護施設ではさまざまな理由で、本人に意思を確認するのが困難なケースは珍しくはありません。

本人による意思決定が困難な場合には、家族が本人の最善となるような方針を代わりに決定します。その一方で、家族だけでは判断が難しかったり、家族や親戚間で意見が割れたりするケースがあります。

もし、家族が判断できない場合は、家族・親族と専門職チームが十分話し合い、本人にとって最善の方針をとるのが基本です。(※3)

※3.参照:厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン 」

3.ご家族の意向に配慮した老人ホーム・介護施設での対応ポイント

急変時の対応を迅速かつ適切に行うには、日頃から意識しておくポイントがあります。具体的なポイントをご紹介しますので、現場でぜひお役立てください。

3-1.日頃から家族との信頼関係構築を意識する

介護施設の支援体制は、施設で看取りを行った家族の満足度に大きく影響を及ぼします。

入所時や病状悪化時に、本人・家族へ病気や状況の説明が医師・多職種協働で行われること、また入所中の定期的な診察があることで、看取りの満足度も高くなると研究で示されています。(※4)

※4.参照:日本公衛紙 第6号 2020年6月15日「介護老人保健施設で看取りを行った遺族における看取りの満足度との関連要因」より引用

別の研究でも、電話や来所時に利用者の様子を伝えることで家族の安心感が高まり、結果として看取り満足に結びつくことが示唆されています。(※5)

※5.参照:老年看護学第25巻第1号2020.7「施設内看取りを代理意思決定し看取る過程で家族が経験した精神的負担と代理意思決定に対する想い」

上記の論文をもとにした私の所感になりますが、以下に挙げるような対応をおすすめします。「この施設を選んでよかった」と思ってもらえるようなケアを提供することが大切です。

- 面会時にはスタッフから声をかけ、気がかりなことがないか確認します

- 本人の前では本心を言えない家族も多いため、状況に応じて本人のいないところで話を聞く配慮します

- 面会時や定期連絡で、利用者の様子をこまめに家族と共有します

- 家族の訴えを記録し、スタッフ間で共有します

- 体調の変化に気づいたら医療職に報告し、必要に応じて説明の場を設けます

3-2. ACP(人生会議)を活用した意思確認を行う

- ACPとは

- Advance Care Planningの略で、日本語だと「人生会議」と言われることがあります。人生の最終段階においての医療やケアについて本人や家族、関係者が繰り返し話し合うプロセスです。

参照:厚生労働省「アドバンス・ケア・プランニング いのちの終わりについて話し合いを始める」

私の経験上、本人の意思がわからない状態で、生命にかかわる決定をすることに苦悩する家族は珍しくありません。ACPを実施すれば、本人の意思を尊重した決定がしやすくなり、家族の精神的負担も軽減できます。

ACPで重要なポイントは本音を話せる環境づくりと、一度の話し合いですべて決めないことです。複数回話し合う理由は気持ちが変わったり、遠慮して本音を言えなかったりする方がいるためです。

ACPでは基本的に本人から意思を確認しますが、困難であれば家族に推測してもらいます。また、ACPを行う際は、医師などの医療従事者から適切な情報提供と説明を行うのが原則です。本人や家族に意思決定をすべて委ねるのではなく、一緒に考える姿勢をもつことも大切になります。

注意点としてACPはメリットだけではなく、以下のようなデメリットも存在します。

- 「最期について向き合う機会」というメンタル面への影響

- 話し合う時間や手間による負担がある

ACPは、入所時や体調が悪化したときなど、本人や家族が考えやすいタイミングを見極めて話し合いを進めることが大切です。

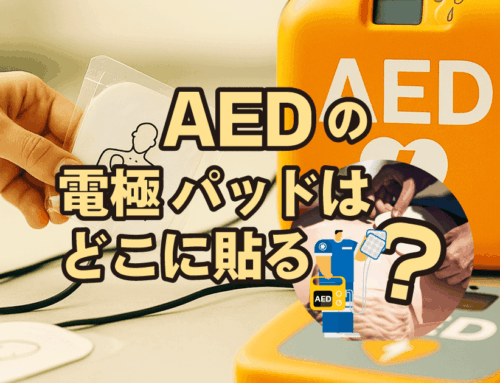

3-3. 介護現場での一次救命処置のトレーニングとAED設置場所を共有する

私の所感ですが、介護施設で働く介護職の中で急変対応に不安を感じている方は少なくありません。慌てず冷静に対処できるようになるためには、救命処置を定期的に復習して自信をつけるのが効果的です。

一次救命処置の流れについてまとめた資料をダウンロードできますので、復習の際にぜひお役立てください。

また、私の実体験では、急変時にAEDの設置場所がわからずタイムロスしてしまうケースがありました。AEDの設置場所を周知できるように、建物の目立つ場所にポスター等で掲示しておくのもよい方法です。

4. まとめ:ご本人・ご家族の気持ちに寄り添い最善の対応ができるよう援助しよう

老人ホームや介護施設においても、急変時にはAED使用を含めた救命処置を行うのが原則です。例外として、本人や家族にDNARの希望があり、かつ医師による指示もある方の心肺停止時には、心肺蘇生法や救急車の要請を行わない場合があります。

心肺停止時に心肺蘇生法をする・しないという判断は、生命に重大な影響を及ぼすものです。そのため、DNARの意思確認や医学的判断、心肺停止状態を発見した際の対応は慎重に行わなくてはなりません。

また、本人や家族の意思を最大限に尊重した対応をするには、日頃から本人や家族に寄り添ったかかわりも大切になります。