【参加レポート】命の現場でためらわないために——「女性へのAED使用を考えるシンポジウム」に参加して

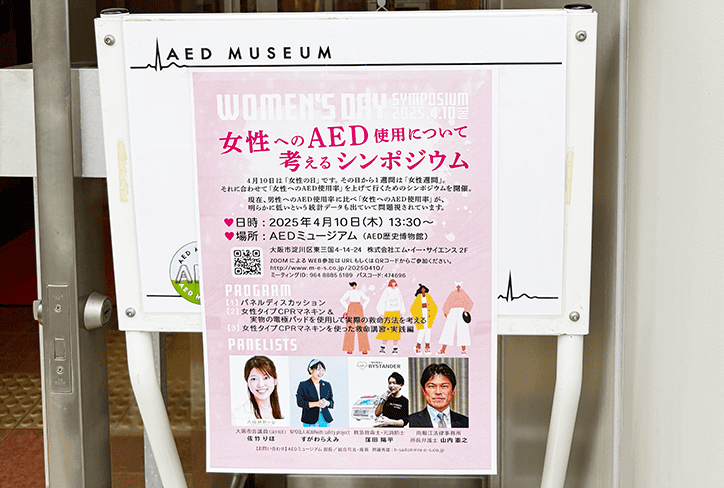

日本では4月10日が「女性の日」とされています。この日、「女性へのAED使用」をテーマにした特別なシンポジウムが開催されました。

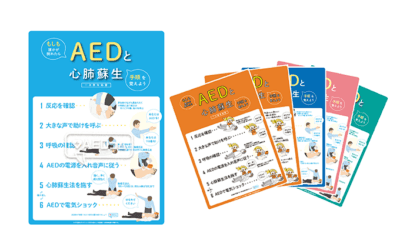

女性へのAED(自動体外式除細動器)使用率が男性に比べて低いという社会課題に正面から向き合う貴重な場として、多くの参加者が意見を交わし、実際に講習なども行われました。

命を救うための医療機器であるはずのAEDが、性別によるためらいによって使用を躊躇される現実があり、これをどう乗り越えていくかが議論されました。

本記事では、そのシンポジウムの様子や、印象的な発言、議論のポイントについてまとめています。

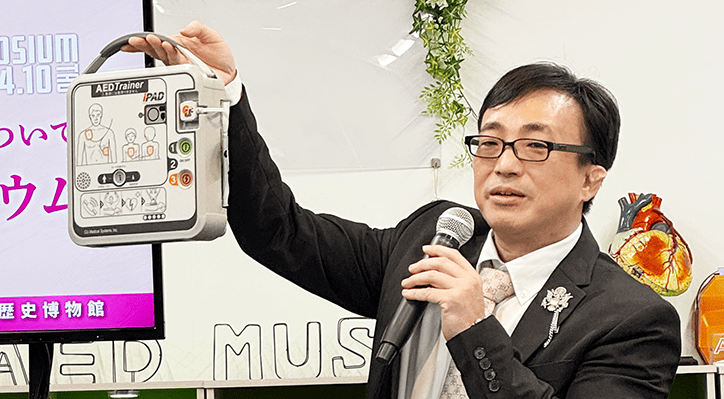

主催・司会:AEDミュージアム館長 齊藤秀雄さん

株式会社エム・イー・サイエンス営業部ME課。応急手当普及員。

ニューヨークアートディレクターズクラブ・インターナショナル会員

1. 「ためらい」が救命を遅らせる現実

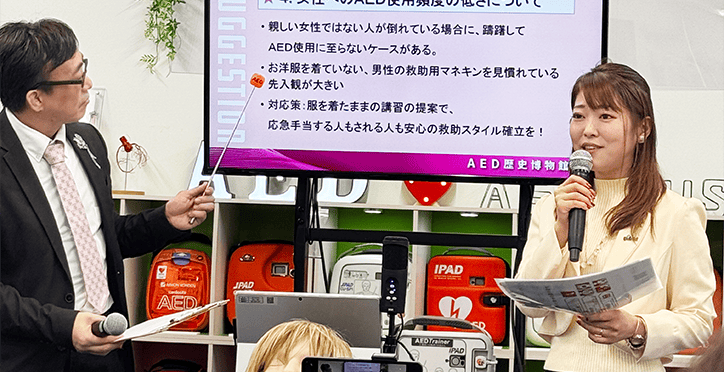

大阪市会議員で、昔、伊丹市で女性消防団に入団して活動されていた佐竹りほさんは、女性へのAEDの使用率の低さへ警鐘を鳴らしました。とくに、思春期の女子生徒に対してAEDが使われにくい背景として「ためらい」があることを指摘し、服を脱がさずにAEDを使う訓練の必要性を強調されました。

命を目の前にして迷わないためには、現場に即した実践的な訓練と教育が不可欠だと語りました。

「胸元を開かずにAEDは使えるか?」というリアルな議論

パネルディスカッションの後、講習がありました。その中で、実際にマネキンを用い、服を脱がさずに電極パッドを貼れるかどうか、実証しました。

Tシャツやワンピース、ブラウス、カッターシャツと様々な衣服で行われました。ボタンつきのシャツであれば、なんとか素肌を確認ができましたが、生地に電極パッドが貼りついてしまい、かなり難しそうでした。

電極パッドは、1度貼りつけ剥がすと粘着力が弱まり、電極パッドの効果が正しく傷病者へ伝わらない可能性があります。現場では一刻を争うため、迷わず服をハサミで切る判断が求められます。

2. 「救命=胸骨圧迫」だけじゃない。支えるのは“場の空気”も

バイスタンダーのメンタルケアをNPO法人として取り組まれている、すがわらえみさんのお話で印象的だったのは、「救命行動は胸骨圧迫や人工呼吸だけではなく、場の空気を守ることも命を支える一部である」ということでした。

傷病者を助けようとしている人の周囲で「使い方は合っているの?」といった使用者の不安を煽るような発言をする人がいるかもしれません。そうした場面で、勇気を持って「今、一生懸命頑張っているんだから、そういうことを言うのはやめなさい」と言えることも救命の一つ。そういった周囲の支援行動も学べる講習がもっと広がれば、救える命が確実に増えるだろうと語られていました。

AEDは誰でも使える医療機器で、性別は関係ない

すがわらさんは、「AEDは性別に関係なく、使える市民の道具です」とも語りました。音声ガイダンスに従ってAEDは操作が可能です。性別や年齢に関係なく、使える人が使えるタイミングで勇気をもって一歩踏み出すことがカギだと強調されました。

3. 「何もできなかった過去」から、命をつなぐ今へ

元消防士の窪田陽平さんは、高校時代、倒れた人のそばで何もできず、「AEDが届いても何をすればよく分からなかった」と苦い経験を振り返り語りました。その経験が原点となり、現在は救急救命士・熱中症アドバイザーとして、無償で救命講習を実施しています。

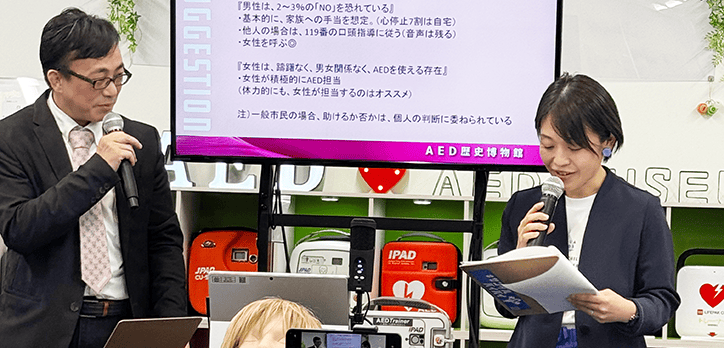

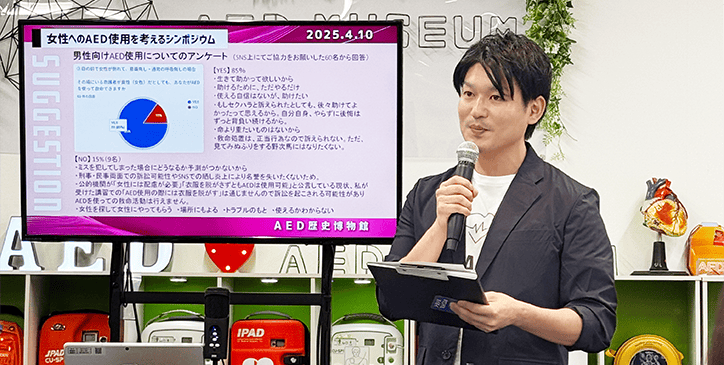

窪田さんは、男性を対象にアンケートを実施し、「自分が倒れたとき、女性にAEDを使ってほしい」と回答した男性は96.7%にのぼりました。また、家族の女性が倒れた際に「他人の男性に使ってほしいか」という質問に対しても、大多数が「YES」と回答されたそうです。

窪田さんは、「男性にとって、触れることよりも衣服を脱がせることに心理的ハードルがあるのではないか」と分析します。しかし、消防士時代を通して、AED使用による訴訟やクレームの事例は一度もなかったと語りました。

心肺停止の現場において、撮影する野次馬がいたことにも触れて、精神的負担の複雑さを語りつつも、AEDの使い方に性別は関係なく、そういった問題については社会へ発信していく必要があると訴えました。

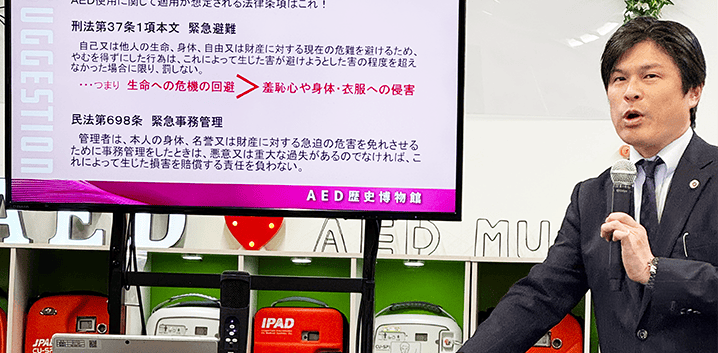

4. AEDの使用を「正当な行為」と法律の視点からも背中を押す

法律の専門家である山内憲之弁護士は、大阪弁護士会医療委員会に所属し、医療訴訟にも関わってきた立場から、AEDの使用に関する法的な見解を示しました。「命を守るためのAED使用は緊急避難または緊急事務管理として法的に正当化される行為です」と力強く語られました。

善意の行動は法的に保護されるという考えに基づくもので、当サイトでも【弁護士に聞いてみた】AEDを使ってもし人が亡くなったら罪になりますか?の記事で解説しています。

その他に、119番通報したら音声は録音されていますし、知らない人を助けたときに、名前や住所の分からない相手への訴訟は現実的に非常に難しく、法的リスクは非常に小さいということも論じました。

参考:AED使用に関する法律的解説

YouTubeでも山内さんによる解説をご覧いただけます。

5. 1人で救えないなら、2人、3人で——“人垣”と支援の力

パネルディスカッションの後、救命講習が行われました。

その中で、服をめくる、パッドを貼る、胸骨圧迫をするといった行為を、すべて一人で担うのは困難で、複数人の協力が必要ということについても言及されていました。

また、人垣を作ってプライバシーを守る、誰かが支える、それだけでも救命の輪に参加できる。そうした「役割の多様性」も、救命活動においては有意義だとも意見がありました。

6. 終わりに——「知っている」から「動ける」へ

このシンポジウムを通じて感じたのは、「女性だから」「触れてしまうから」「訴えられたら」という「ためらい」が救命現場では発生する可能性があるということでした。

AEDは、誰でも使える医療機器で、有事の際は一分一秒を争います。この「ためらい」があるせいで救命が遅れることは本末転倒です。

大切なのは、目の前の命を守るために、躊躇せずに動けるよう備えることです。その意識が、救える命を確実に増やしていくはずです。

シンポジウム情報

| 主催 | 株式会社 エム・イー・サイエンス |

|---|---|

| 住所 | 〒532-000 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目14-24 |

| 日付 | 2025年4月10日 |

| 場所 | AEDミュージアム |

シンポジウムが開催された場所は、AEDミュージアム(運営:株式会社 エム・イー・サイエンス)です。AEDミュージアムでは、さまざまなメーカーのAEDを見て触れる場所です。

よろしければ、足を運んでみてはいかがでしょうか?完全予約制となっていますので、来場をご検討の場合には、ご注意ください。