救命した人の心を救う。バイスタンダーサポートサイトが目指すもの。

近年、バイスタンダー(救命現場に居合わせた人)に関する報道や発信が増加しており、社会的関心が高まっています。バイスタンダーによる一次救命処置は、傷病者の救命率や社会復帰率の向上に重要な役割を果たしています。

その反面、多くのバイスタンダー経験者が「怖かった」「何もできなかった」という不安や後悔、「正しく手当てできたのか」といった悩みを持ち、心的ストレスを抱えています。

今回は、救命後の不安に寄り添う体制づくりのためバイスタンダーサポートサイトを設立した、すがわら えみさんにお話を聞いてきました。

インタビュイー:すがわら えみさん

救命現場のメンタルケア バイスタンダーサポートサイト代表。NPO法人 AQUAkids safety project代表。日本スポーツ協会公認スポーツリーダー、応急手当普及員、メンタル心理カウンセラーなどの資格を有し、親子向け・子ども向けの「水辺の安全教室」や小児AEDを用いた応急手当講座、「いのちの授業」など、数多くの講演・教育活動を行っている。

インタビュアー:清水 岳(AEDコム責任者)

すがわらさん、本日はよろしくお願いします。

こちらこそ、よろしくお願いします。

(注)インタビューでは、救助者のメンタルを優先した内容となっています。救命を優先した蘇生ガイドラインの手順とは異なる点があることにご注意ください。

10回以上のバイスタンダーの経験

すがわらさんは、多くの救命の現場を経験されたと聞いています。

はい。

10回以上、バイスタンダーを経験しています。

10回!? すごいですね。

早速ですが、初めてバイスタンダーの経験をされたときのお話を教えていただけますか?

最初のバイスタンダーとしての経験は、18歳のときに救命講習を受けた帰り道のことです。

駅で倒れている方を見かけて、声をかけて手当をしました。その時は意識もあって、駅員さんと手当てをしました。

救命講習の帰りに経験ですか。それはビックリしましたよね。

胸骨圧迫の経験もありますか?

はい。20歳のときにはじめて胸部圧迫を行いました。

大学の最寄り駅で、ホームで男性が倒れているのに気づいて友人に荷物を預けて現場に向かいました。

そのときは、どのような対応をされたのですか?

ホームの端に倒れていた男性のところに駆け寄ると、駅員さんが「今、救急車を呼んでいます」と言ってくれました。ただ、パニック状態で動けずに立ち尽くしていたんです。

私が「胸骨圧迫をしますね」と伝えて胸骨圧迫と人工呼吸を交互に行いました。

大変な状況ですね。その場には他に協力者はいなかったのですか?

残念なことに、いませんでした。

駅員さんも完全にパニック状態で、「自分がやるしかない」と判断し、胸骨圧迫と人工呼吸をしながら救急車を待ちました。 その駅にはまだAEDが設置されておらず、手当てはすべて自力で行う必要がありました。

バイスタンダーとしての葛藤

このような経験の後、「自分の処置は正しかったのか」と葛藤を抱えたり、心的ストレスを抱えたりすることが多いと聞いています。

すがわらさんもバイスタンダーの経験後に悩むことはありましたか?

そうですね。一度目はすべてが初めてだったので、救命講習で習ったことと現場とのギャップが大きく、後悔がたくさんありました。

「もっとこうすればよかった」と思うことが残っていたので、次の機会には、それを繰り返したくないという気持ちがありました。

やはりそういった悩みはあったんですね。

初めての経験から10回以上、バイスタンダーとして多くの現場に関わられてきたとのことですが、駅以外ではどのようなケースがありましたか?

電車の中、路上もありました。温泉施設で、目の前で人が倒れたこともあります。救命講習の隣の席の人が倒れたこともありましたね。

経験を重ねるごとに少しずつ冷静になれて、できることも増えているとは思います。ただ、後悔がゼロになることはなくて、内容が変わるだけで、気持ちの負担は依然としてありますね。

救命講習への提案

誰もが、突然バイスタンダーになるかもしれないと改めて考えさせられます。

経験を重ねる中で、バイスタンダーに対する課題を感じたことはありましたか?

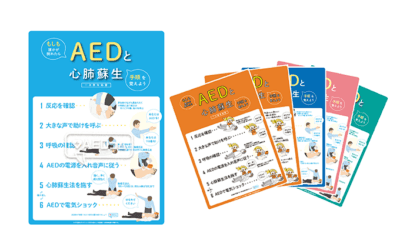

私が感じたのは救命講習でのシミュレーション実習についてです。

現在の救命講習では理想的な状況での対応を前提にしています。例えば、「複数人がいて協力し合える」「AEDがすぐ近くにある」などですね。でも、実際の現場はそうではないことが多いです。

たしかに、私が受けた救命講習もそうでしたね。

救命講習と現場とのギャップは課題ですね。

そうなんです!

だからこそ、より現場に近いシミュレーションが必要だと思っています。バイスタンダーで手当てした方のリアルな声を入れていくべきだと思っています。

なるほど。

リアルの声を聞くことができるのは受講者にとってもいい経験になりそうですね!

その一言が、命を救う

他にも、場の空気を守ることが大切な支援行動だと、もっと広まっていくといいなと思います。

場の空気を守ることですか?

以前、電車の中で急に倒れて意識と呼吸がない方の手当てをしたことがあるんです。

そのとき、周囲の人たちはみんな心配そうに見てはくれていたけど、「大丈夫?」「合っているの?」っていう声が飛び交って、誰も実際には動こうとしなかったんです。

ああ……。分かる気がします。

みんな気にはしているけれど、何をすればいいか分からなくて動けなくなる感じですよね。

まさにそうなんです。

私が応急手当をしてる間にも電車はどんどん駅を通過していくし、「このままじゃまずい、早く下ろさないと」と思って、「緊急停止ボタンを押してもらえませんか?」と周囲にお願いしたんです。

それは緊迫した状況ですね。

でも、みんな「押したら電車止まるんですよね?」「なんか怖い」と、誰も押してくれなくて。

えぇー、それは焦りますね……

そうなんですよ。どうしようか迷ってたときに、一人の女性が大きな声でいってくれたんです。

「一生懸命やってるんだから、そういうこというのはやめましょう!」って。

それはすごい! 勇気のある一言ですね。

本当にその一言に助けられました。

その声で車内の空気がガラッと変わって、静かになりました。 改めて「ボタンを押してください」と伝えたら、ようやく押してもらえたんです。

押してもらえて、本当によかったですね。

はい。あのとき声を上げてくださった女性には直接お礼はいえませんでしたが、あの一言が本当にありがたく、今でも強く記憶に残っています。

あの一言がなかったら、もっと手当てが遅れてたと思います。その後、救助者の意識と呼吸は無事に戻りました。

それは本当によかったです。

声を出す勇気も、大切ですね。

そうなんです。

救命行動は胸骨圧迫や人工呼吸だけではありません。「助けようとしている人の背中を押す声」も、命を救う大きな力になることを、多くの人に知ってもらえたら嬉しいです。

救助してる人にとって、周りの支えは本当に心強いですね。

「救う人」を支える新サービス誕生

救命後、気持ちを整理できる場が少ないというのも大きな課題ですよね?

その通りです。

救命後、「あれでよかったのか」と悩む人は多いのに、その気持ちを相談できる場があまりありません。

論文や研究では「バイスタンダーのサポートが必要」とされています。それでも、私自身が探したときには、本当に寄り添って相談できる窓口を見つけることはできませんでした。

必要性は認識されているけれど、社会としてまだ整備が整ってないってことですね。

そんな中で2024年9月にバイスタンダーサポートの専門サイトを立ち上げられたそうですね。

はい。

バイスタンダーサポートサイトは、救命後に「この対応でよかったのかな」と不安に思う方に向けたオンライン相談のサービスです。

全国どこからでも利用でき、60分間無料で資格をもったカウンセラーがお話を伺います。

- バイスタンダーサポートサイトとは?

- 救命現場に居合わせた人が感じる「ビックリした」「何だかモヤモヤが残っている」「怖かった」といったような思い悩む気持ちのケアを目的としたオンライン相談サービスです。同じバイスタンダーの経験をしたカウンセラーとお話ができます。Zoomアプリを利用し、全国どこからでも参加ができます。60分無料です。

まさに「バイスタンダーのサポートの必要性」を体現化したサービスですね。

具体的にサービスの特徴を教えてください。

サービスの特徴は4つあります。

- カウンセラー資格を持つ専門家が対応すること

- 実際のバイスタンダー経験者と話せること

- 救命インストラクターとして技術面にも答えられる体制があること

- バイスタンダー本人でなくても、その家族や友人からの相談も受け付けていること

の4つです。

心の整理が次につながる

話を聞いてもらえることが、救いになる方も多いのではないですか?

そうですね、カウンセリングを受けたことで「自分だけじゃなかった」と安心される方が多いです。

また、経験者だからこそ伝えられること、共感できることがあると思っていて、そこに魅力を感じていただいているのかなと思います。

相談者にとっても経験者にだから話しやすいことがありそうですね。

カウンセリングを受けた方の変化について、印象的なことがあれば教えてください。

カウンセリングの最後の5〜10分で、ほとんどの方が「次、また救命現場に遭遇したら」と話されるんです。

私は話題を出していないのに、自然と「次はこうしたい」と話し始めます。

心の整理がついて、前を向いて話される。その姿を見るたびに、皆さんの強さを感じますし、このサポートの意義を実感しています。

バイスタンダーの家族や友人からの相談も受け付けていることですが、周囲の人はどう接すればよいか、アドバイスはありますか?

実は、救命後に周囲の言葉で傷ついたという声はとても多いんです。

ここでいう「周囲」とは、決して悪意のある第三者ではなく、家族や友人、心配してくれた人たちの何気ない一言のことなんです。

身近な人だからこそ、何気ない一言が深く刺さってしまうことがあるということですね。

私は経験上、ぜひこの3つの言葉を伝えて欲しいとアドバイスしています。

- 「びっくりしたよね」

- 「よく頑張ったね」

- 「お疲れさまでした」

何か気の利いたことをいおうとしなくていい。この3つだけで、十分共感が伝わると思います。

バイスタンダーサポートサイトの展望

貴重なアドバイスありがとうございます!

今後の活動について、どのような展開を考えていらっしゃいますか?

今は、サイト内のコンテンツを充実させていきたいと考えています。

実際に相談を受けた方の感想を音声で聞けるようなラジオ形式のコンテンツや、バイスタンダー体験を語ったときに周囲がどんな言葉をかければいいのか、その例を紹介するページも作る予定です。

バイスタンダーとして悩みを抱えている多くの人にぜひ見てほしいですね!

そうですね。

ただ、私たちのNPOで大きな展開を目指しているわけではありません。むしろ、こういう活動が「モデルケース」になって、国や自治体が取り組むべき課題だと広まっていくことを目指しています。

目指す先は社会全体に取り組みが広がっていくことですね。

これからの活躍も楽しみにしております。ありがとうございました。

本インタビューのまとめ

行動できなくても、支えになれます

救命の現場では、見守る人の勇気が、空気を守り、誰かの背中を押すこともあります。

バイスタンダーサポートサイトのご紹介

2024年に立ち上げられた専門サイト。救命後、「これでよかったのか」と悩む人に向けてのオンライン相談のサービスです。

全国どこからでも利用でき、60分間無料で有資格のカウンセラーとお話ができます。

自分だけじゃない。悩みがあれば相談を

救助した後の不安や罪悪感に悩んでいたら、早めにカウンセラーと話すなどして心の整理をしましょう。

今回ご紹介したバイスタンダーサポートサイトでは、経験者が相談に乗ります。もし、悩んでいる方がいらっしゃれば、一度お話してみるのはいかがでしょうか。

| 法人名 | NPO法人AQUAkids safety project 救命事業部 |

|---|---|

| URL |

NPO法人AQUAkids safety project 救命事業部 https://aquaproject721.wixsite.com/website バイスタンダーサポートサイト |

| 住所 | 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-1-1 TDフロア1階 |